Роль буфета. Филипп Григорьян

Встречи IMW с современными режиссерами при театральных буфетах

С открытием театрального сезона и различных фестивальных площадок в Москве IMW начинает встречи с режиссерами ведущих столичных театров при местных кафе. За бокалом и без него мы будем беседовать с героями о роли буфета и сценах из театральной жизни. С Филиппом Григорьяном, постановщиком нашумевшей «Женитьбы» и идейным вдохновителем «Шекспир Лабиринт» в Театре Наций, главный редактор itsmywine.ru Сергей Яковлев встретился в ресторане «Театр Корша» – когда-то Театр Наций принадлежал частному лицу и носил имя своего создателя Федора Адамовича Корша. В здешнем «театральном буфете» подают фаршированную щуку и заигрывают с XIX веком не меньше, чем в «Пушкине».

Филипп Григорьян вечно экспериментирует и не выглядит тусовщиком даже при том, что московская энергетика его привлекает: он завсегдатай Midsummer Night’s Dream и дружит со многими художниками. Сценография его спектаклей – а он занимается ею самостоятельно – часто немного гипертрофирована, напоминает то ли взрослые комиксы, то ли сны гиперактивного ребенка. Противоречивость восприятия такого мира легко проследить в комментариях к моноспектаклю с Алисой Хазановой «Агата возвращается домой»: родитель-либерал пишет на форуме: «Хорошо сводить ребенка 12-ти лет, мурашки по коже у нас обоих, хочется посмотреть ещё раз», родитель-автократ обрубает: «Ни один ребенок этого не поймет, Хазанова говорит быстро, спектакль перенасыщен, а тема раскрыта поверхностно». Определение «Токсичный китч», которое сам Григорьян дал своему шумному спектаклю с Ксенией Собчак и Максимом Виторганом, как угорелые вносили в заголовки интернет-сайты. При этом сам Филипп, кажется, большую часть времени молчит, слушает и впитывает окружающее. Особенно заметно это было, когда за неделю до мы ехали по его малой родине – Арарату, где раньше он никогда не был.

– Есть такое невероятно избитое, ужасное выражение, что театр начинается с вешалки. У нас в этом случае – с буфета. Вот вы сюда заходите после репетиции… Какую роль играет буфет для режиссера? Что он для театра?

– На самом деле, он может играть, а может не играть никакой роли. Есть разные представления о театре. В театре может и не быть буфета. Это необязательная вещь.

– Наличие буфета исходит из тех самых требований «хлеба и зрелищ»?

– Нет-нет, театр – это не «хлеба и зрелищ». Зрелище может быть частью театра, а может и не быть. Корни нашей театральной традиции в культе бога Диониса. Театр, это изначально культовое сооружение, которое может по-разному использоваться. В церкви тоже могут пирожки продавать. Или возле неё. Но это не главное её предназначение.

– Дионис почему-то непременно считается ещё и богом вина.

– Безусловно, вина. Но не только. Это умирающее и возрождающееся божество. Как Осирис. Как Христос.

– И как, в конечном счете, любой актер.

– Ну да. Соответственно он, в каком-то смысле жрец бога природы, земледелия. И в каком-то смысле бога жизни. Бога, отвечающего за человека, вписанного в природу.

– Вы действительно об этом думаете?

– Ну конечно! Это то, чем мы в действительности занимаемся. Об этом все думают, это само собой разумеющееся. Просто какие-то вещи переназываются. Борхес пишет про 4 основных сюжета, например: аргонавты, Улисс, захват крепости и убийство богом самого себя. И они всегда повторяются. Будь-то «Звездные войны» или «Трансформеры». Или древнегреческий эпос. Просто что считать зрелищем? Вы когда говорите «зрелищ», изначально подразумеваете нетребовательное восприятие. То, что для меня является попсой, для неподготовленного зрителя будет каким-то авангардом. Зрелище – оно может оказаться и не зрелищем. Вот хэппенинг – это зрелище? Это не зрелище, ты участвуешь в нём.

– Как и видеоарт? Он может быть зрелищем, если использует какие-то киношные приемы, монтаж.

– Это интересный момент, поскольку кино больше подходит для культа аполлонического, чем дионисийского. Кино ближе математике, музыке и живописи. А видеоарт, следовательно, ещё ближе. Вообще, когда границы размываются – это самое интересное.

– Вы ведь и сами находитесь на стыке этих границ? Если хотите, давайте забудем про слово «зрелищность»…

– Скажем так, я почему сознательно слово «зрелище», как нечто общее для всего искусства отрицаю? Для меня некая визуальная составляющая очень важна. Но она важна, потому что у меня настройки такие. У другого художника всё по-другому будет складываться. Это очень важно подчеркнуть.

- 1/5

![]()

- 2/5

![]()

- 3/5

![]()

- 4/5

![]()

- 5/5

![]()

– Что вам дал изначальный актерский опыт в Вахтанговке?

– Так получилось, что через эту профессию я зашел в театр. Но режиссерская составляющая в актерской профессии мне всегда была более интересна. Меня интересовали конструкции. А после 4х премьерных спектаклей мне уже надоедало играть спектакль.

– Конвеерность?

– Я пробовал связки, которые работали. А когда понимал, как это происходит, и понимал, что не буду ничего переделывать больше, и мне становилось неинтересно играть спектакль. Я проработал актёром 4 года, и чуть не сошел с ума. У меня в этом месте травма. И после мне понадобилось много лет безделья, космоса.

– Общепринятой свободы…

– Да, свободы, пока я снова не начал заниматься театром.

– Как режиссер вы приходите на свои спек такли с течением времени или нет? Вы следите за развитием спектакля после того, как отпускаете его к зрителю?

– Если спектакли идут в других городах, я еду, только когда меня приглашают. Я за ними не слежу. А если это Москва, Театр Наций, спектакль «Женитьба» или «Камень», то да, я на все показы прихожу. Я все спектакли знаю наизусть, каждый винтик. У меня есть такая проблема: если я до всего не могу дотянуться сам, своей рукой, понять, у меня начинается паника. Я знаю свои спектакли наизусть, как музыкальное произведение. И приятно бывает, когда приходишь на спектакль, который давным-давно не игрался – полгода, например, – и все службы, все актеры точно помнят партитуру. И тебе нужно только чуть-чуть её где-то подправить.

– А это не очень интровертная работа?

– Очень интровертная. Но, с другой стороны, она требует сильной экстраверсии. И я искусственным образом эктравертирован.

– Мне кажется, в вас этого не видно.

– Я себя к этому приучил, я понял, как это работает с людьми. А ещё в русском театре – по крайней мере, я так работаю – прежде чем я предложу, актерам что-то начать делать, я должен их..

– Муштровать?

– Устроить им шоу…

– Мотивировать?

– Мотивировать, увлечь, завлечь. Я замечал за молодыми режиссерами: все это делают. Все, даже самые интровертные люди, вводят себя в экстравертированное состояние. Ты выходишь перед людьми и выступаешь. Часто ты не знаешь, чего ты хочешь, но у тебя есть ощущение, понимание или часть идеи какой-то. Многие образы не могут быть твёрдыми, они должны оставаться зыбкими. Соответственно, и актер должен включиться в эту работу. Он соавтор твой.

– То есть актёры для вас не пластилин?

– Нет. Мне важен кастинг, атмосфера репетиции. Мне очень важно, кто эти люди.

– Когда вы были актером, вам попадались режиссёры, которые этого не давали?

– Смотрите, какая история: тут ведь важно соавторство. Есть совершенно разные задачи, решением которых заняты режиссер и актер. Это партнёрство.

– То есть если перенести разговор на паззл, то режиссер – собиратель этого паззла. А актер должен быть очень правильным кусочком в общей картинке.

– Да, безусловно, есть нюансы, конечно. Но функционал такой.

– Собчак стала таким правильным кусочком в спектакле «Женитьба»? Или это был больше продюсерский проект?

– Она играет довольно значительную партию в спектакле. В каком-то смысле она играет символ, что-то вроде талисмана футбольной команды. Она играет квинтэссенцию, того, в чём герой живет, что его окружает, она среда.

– Информационный шум?

– Да, как фейсбук. Какого ты жениха хочешь? Такого? На тебе такого. Или вот такого? Ну, возьми такого. Хочешь толстого? Выберешь, кого хочешь. Она, как среда индифферентна… Когда герои её разрывают на части, она оказывается андрогинным андроидом. Она не играет робота, но… Конечно, мы тут говорили о зрелищности. В этом случае многие вещи проникли друг в друга.

Чья режиссерская школа вам близка? Вы ведь работаете больше с современным искусством, с методологией масс-медиа, где сегодня форма зачастую важнее чем то, что ты хочешь сказать…

– Не знаю, я постоянно про это думаю. Так получается, что я каким-то образом безусловно пользуюсь русской классической психологической школой. Но пользуюсь ею по-другому.

– Ну, да, не так как Галина Волчек

– Другим путём. Я затрудняюсь что-то сказать на эту тему.

– Ну, Роберт Уилсон, поставивший «Сказки Пушкина» в Театре Наций, для вас близок как художник и режиссер?

– Да, но Уилсон в моей жизни появился уже после того, как у меня сформировалось подобное видение театра. Скорее на меня впрямую повлияло открытие современного танца, как явления. А когда я увидел Уилсона, какие-то его работы, я понял, что это – да, я сразу в него влюбился. Вообще сложно всегда сказать, где ты берешь вдохновение или приемы. Очень часто в нашем искусстве просто элементарно забываешь, где ты что-то взял, как это стало твоим. Это называется «дежавюшник», человек, который забыл, где взял. Вот, например, небо Уилсона. Это известный театру до Уилсона принцип сценографии. Он превратил это только в свое.

– И тиражирует

– Вопрос не как придумать, а как присвоить. Я не могу сказать, что я всю жизнь на кого-то хотел быть похожим. О существовании Уилсона я, в общем, узнал сравнительно недавно. На самом деле, я ведь почти не любопытный. Я свой глаз в смысле театра стал воспитывать лет десять назад, не раньше.

– Серьезно?

– Да! Меня никогда не волновал дайджест, мне никогда раньше не было особенно интересно, что делают другие.

– Вы допускаете мысль, что человек, который пришел на ваш спектакль, может встать и уйти выпивать в буфет?

– Конечно, запросто. Особенно человек, который 10 тысяч за билет заплатил – он, мне кажется, чувствует себя вправе так поступить.

– Говорят, что режиссеры и сами, в основном, не прочь выпить крепкое.

– Я пью крепкое. Вино я могу выпить с мамой. У меня мама любит красное. Но я пью крепкий алкоголь. Коньяки. Виски, но в меньшей степени. Односолодовые – да. Но в основном коньяки. Вот, недавно я распробовал армянские.

– Крепкое для вас – допинг? Вы говорили, что у режиссеров огромное количество компромиссов…

– У меня нет адикций, только никотин. У меня отец был алкоголиком. Поэтому у меня сложные отношения с алкоголем. Я выпиваю крепкое дома один, а публично особо не пью. У нас же некий договор: когда мы трезвые, мы же определенным образом друг с другом общаемся. А вот это состояние, когда болтливость лишняя нападает, – мне это не нравится. Так что лучше дома.

– Потому что разочаровываешься потом?

– Да, иногда становится немного стыдно.

– И вообще панибратство – к чему оно? Гораздо важнее – что человек говорит и что он делает. А выпьешь с ним, познакомишься поближе – окажется сволочью…

– Очень хорошо это понимаю, бывает такое.

– А кто вас не разочаровал? Из тех, с кем хотелось столкнуться, поработать…

– Бывало такое, но не теперь. Сейчас, скорее не разочаровываешься, а узнаешь с другой стороны. Просто уже особо не очаровываешься. Мне кажется, это заканчивается, когда заканчивается детство. Когда мы еще плохо знаем людей, и верим чужим образам: «Я маленькая девочка, а вот это рок звезда, и я его люблю». А он потом в гримерку пришел и под платье залез.

– Что такое плохой актер?

– Тут всё очень субъективно.

– То есть это совершенная лотерея? Для другого режиссера он может быть хорошим?

– По-разному. Бывают, конечно, люди неспособные, но это редкость, и мы таких уже не видим. Это скорее на таком уровне работает: «Посмотрите, пожалуйста, мальчика нашего – он может актером быть, может поступать?». В Москве несколько театральных школ, и они все хорошие. И театр у нас очень разнообразный. Почему он сейчас становится круче? Потому что появляется больше форм, сюда стало вливаться всё западное искусство. Он усложняться начал. Это великолепно.

– А в кукольном театре у вас больше нет никаких проектов? Что это за феномен был?

– Я там очень коротко пробыл. У меня были кое-какие идеи, связанные с кукольным театром, но не сложилось по причинам продюсерским. Не получилось. Не хочу говорить.

– Окей. Но когда следишь за вашей карьерой, складывается ощущение, что постоянно главенствует сильное желание найти что-то, приложить внутреннюю энергию.

– Так и есть. Сейчас я, конечно, стал более прагматичным. И в качестве некого настоящего космоса у меня только современное искусство осталось. Или если я видео начну заниматься, для меня это тоже будет абсолютная tabula rasa. В театре я прагматичный, я понимаю, что я делаю и как. У меня обязательно есть концепция зрителя. Я с этим сознательно работаю.

– Что вам нравится в Москве?

– Мне очень нравится, что то искусство, которым я занимаюсь, находится в этом городе. И оно здесь представлено в таком количестве разных форм! Можно сказать, что оно где-то тормозит, как общий процесс и что мы мало участия принимаем в современных фестивалях. Но вот эти свои local формы – их какое-то огромное количество, и они разные. Москва – это мегаполис. Я привык жить в мегаполисе. И мне очень нравится, что, если ты хочешь, можешь получить на вечер пяток отличных событий. Можешь увидеть прекрасных людей высшего класса. Если не хочешь – танцуй под диско дома в одиночестве. И само это ощущение, что рядом с тобой качественная разнообразная жизнь, дает очень многое.

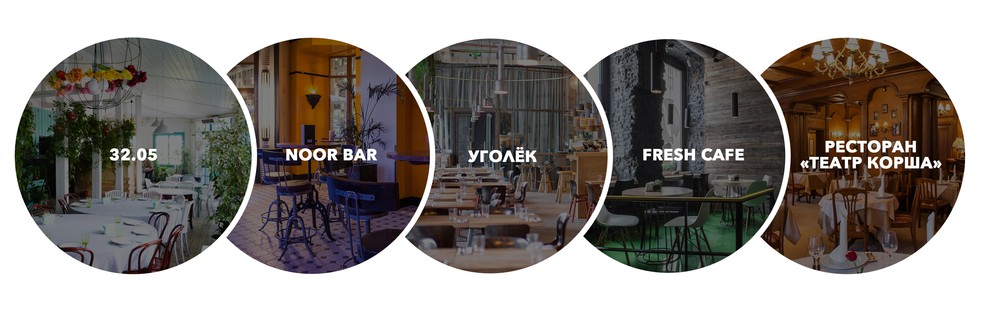

Пять любимых заведений Филиппа Григорьяна: